(マタイによる福音書19:14より)あるとき人々が子供らを連れて大挙し、イエスに対し、子供の頭に手をおいて祈ってやってください、と口々に求めた。イエスの弟子らは彼らを追い払おうとしたが、イエスは弟子らを制止してこう言った「子供たちを来させなさい。彼らを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである」

“Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.”

↑このsufferを「苦しめる」と訳すると「子供たちを苦しめなさい」となり意味不明ですが、sufferには「許可する」という意味もあり、この訳のような意味になるそうです。

ものの本によると、この聖書のことばを、獄中のマイラ・ヒンドリーが唱えたそうです。マイラ・ヒンドリーは共犯者イアン・ブレイディと共に1960年代のイギリスでムーアズ殺人事件と呼ばれる最悪の児童連続殺人を行いました。それらの凶行の現場となったマンチェスターで、被害児童らと同じく幼少期を過ごしたモリッシーは、のちにこの本を読み、ムーアズ殺人事件について歌ったThe Smithsの曲 “Suffer little children“のタイトルに引用したということです。

聖句については、もしかするとただ敬虔な気持ちで唱えられたにすぎないものを、頭が切れる記者が警告や啓蒙を意図してあえてセンセーショナルに切り取って書き立てたのかもしれません。それを引用したモリッシーにもまた当事者としての切実さがあったと思われます(ところで先述のThe Smithsの曲ではマイラ・ヒンドリーについてのみ歌われ共犯者イアン・ブレイディへの言及がないですが、その意図はわかりません)。

彼らと異なり自分は陰惨な事件の詳細を知ろうとはるか遠くから首をのばすゲスな野次馬であり、たとえ自分が『犯人が言ったら聖句のsufferが「苦しめる」の意味でも通じちゃうでしょうが』という彼らの編み出した皮肉をなぞりながら悪意の深淵を覗くふりをしてみせたところでそれはレトリックの遊戯としてのブラックジョークにしかなりません。それに対し、当事者である彼らがそうした風刺を口にするさいには、不条理な現実を見つめるいくらか複雑で切実な感情をともなっている感じがします。

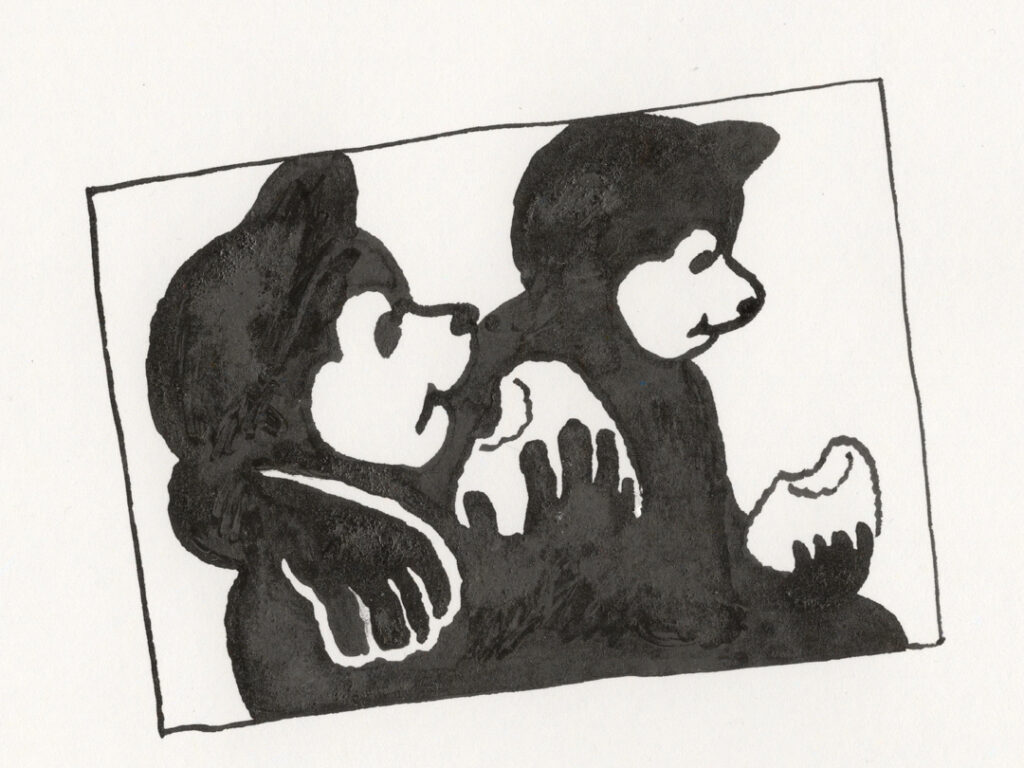

ムーアズ殺人事件が当時の社会に与えた衝撃は大きく、The Smithsの曲だけでなくさまざまな作品の題材になったようです。エドワード・ゴーリーの絵本『おぞましい二人』(1977年)もその一つです。かつておびただしい子供の死を戯画化して名を売ったゴーリーによる、自らを児童連続殺人犯らに重ねた自嘲とも悔悟とも言われる作品ですが、画面を埋め尽くすペンのストロークが印象的で、その画風に自分はつよく惹かれました。

sufferの異なる意味から生じた強烈な皮肉が、影絵のように脳裏に焼き付いて自分を夢中にさせた時、それはただ単に自分の燃えさかるゲスな野次馬根性が投射した幻影にすぎなかったが、仄暗く、執拗で、徒らで、空疎なその心は、たしかに、淡々と画面を埋め尽くすペンのストロークによく似ている気がしました。

(最近、自分がマンガを描きはじめた頃の初心を見つめ直しています)